黒森神楽

黒森神楽の歴史

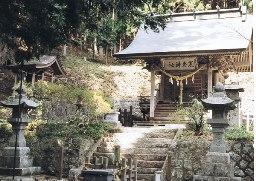

黒森神社

黒森神社

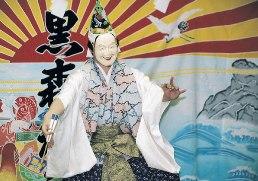

権現様

黒森神社と権現様

標高330メートル余りの黒森山は、宮古市街地の北側に位置し、かつては、その名が示すように一山が巨木に覆われ欝蒼として昼なお暗い山であったといいます。山頂に大きな杉があり、宮古湾を航海する漁業者などの目印(あて山)ともなったことから、陸中沿岸の漁業・交易を守護する山として広く信仰を集めてきました。

黒森山麓の発掘調査により、奈良時代(8世紀)のものとされる密教法具が出土し、黒森山が古代から地域信仰の拠点であったことがうかがわれます。黒森神社は江戸時代までは「黒森大権現社」などと呼ばれ、神仏習合の霊山でした。1334(建武元)年の鉄鉢(県指定)をはじめ、1370(応安3)年からの棟札が現存し、歴代藩主によって手厚く守護されてきたことがわかります。権現様(獅子頭)は、南北朝初期と推定される無銘のもの、1485(文明17)年のものをはじめ、20頭が「御隠居様」として保存されています。黒森神楽の起源や巡行の始まりは不明ですが、1678(延宝6)年には現在のような範囲を巡行していたことが、盛岡藩及び地元の古文書で確認できます。

シットギ獅子

神楽の巡行

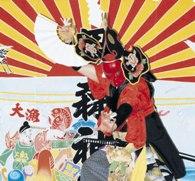

黒森神楽は、正月になると黒森神社の神霊を移した「権現様」(獅子頭)を携えて、陸中沿岸の集落を廻り、家々の庭先で権現舞を舞って悪魔祓いや火伏せの祈祷を行います。夜は宿となった民家の座敷に神楽幕を張り夜神楽を演じて、五穀豊穣・大漁成就や天下泰平などの祈祷の舞によって人々を楽しませ、ご利益をさずけます。

この巡行は旧盛岡藩領の沿岸部を、宮古市山口から久慈市まで北上する「北廻り」と、釜石市まで南下する「南廻り」に隔年で廻村し、江戸時代初期からその範囲は変わっていません。こうした広範囲で長期にわたる巡行を行う神楽は、全国的にも類例がなく、貴重な習俗が現在も継続されていることから、平成18年3月に国の重要無形民俗文化財に指定されました。

演目

神楽宿で夜神楽をする場合は、「打ち鳴らし」に始まり、必ず舞わなければならない祈祷的色合いの濃い役舞(やくまい)と、天照大神の出現をテーマにした岩戸系と、御神楽系の演目が中心となります。道化が登場する狂言をはさんだ後、地域の生業に結びついた「山の神舞」と「恵比寿舞」を舞い、最後に劇仕立てで勧善懲悪的な物語の演目で観客を楽しませて終了します。

岩戸開き

山の神

神楽暦

- 1月3日 神おろし(黒森神社境内)、舞初め神楽(山口公民館)

- 1月4〜5日 門打ち(山口地区)

- 3月上旬まで陸中沿岸各地を巡行

- 7月第3日曜日 黒森神社例大祭

黒森神楽展示室(山口公民館内)

平成22年4月、山口公民館の新築に伴い、年間を通して市民の皆様に神楽に親しんでいただくための展示室を整備しました。

展示室では、視聴覚資料「黒森神楽〜その巡業と儀礼〜」を観ることができます(上映時間15分)。

黒森神楽展示室(山口公民館内)

| 場所 | 宮古市山口1丁目3-14 |

|---|---|

| 休館日 | 月曜日(12月28日から1月3日まで)・公民館休館日 |

| 開館時間 | 午前9時から午後5時まで |

| 料金 | 無料 |

| 駐車場 | あり |

| 交通 | 岩手県北バス 宮古駅前発 山口団地・宮園団地・田代方面行きに乗車 山口バス停下車 徒歩1分 |

| 開設 | 平成22年4月 |

| 構造 | 木造2階建て 44.39平方メートル |

| 問い合わせ | 山口公民館 0193-62-3670 |

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化課

〒027-0097

岩手県宮古市崎山1-16-1

電話番号:0193‐65-7526

更新日:2024年12月23日