門馬区域の街道

宮古街道と石碑

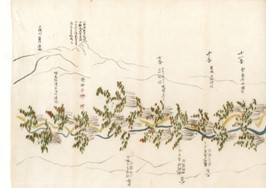

◆宮古街道

宮古街道は、城下盛岡と三陸海岸の主要港がある宮古を結ぶ街道として、江戸時代に整備が始まりました。北上山地の河谷を行く宮古街道は、道幅のせまい曲がりくねった山道や、少しの増水でも道が失われてしまうような川沿いのがけ道も多く、盛岡藩内でも屈指の難所続きの道のりだったといいます。そのため改修工事や道の付け替えがいく度も行われました。

当時の交通手段は徒歩で、海産物や木材などの物資輸送は牛馬の背によるものが主流でした。その後、明治時代になると道も改良されて馬車が導入されるようになります。現在の国道106号は宮古街道をもとに整備されたもので、宮古、盛岡間が80.4キロメートル、自動車で1時間半の道のりですが、かつては約110キロメートルあまり、徒歩で2泊3日かかりました。街道沿いには宿があり、旅人、馬方あるいは馬車引きの人たちが滞在することで人や文化の交流の場ともなりました。また街道沿いに暮らす人々にとっては、生活物資を手に入れる道であり、集落と集落をつなぐ道でもありました。明治時代になると宮古街道は県道として改修が進み、明治34(1901)年には馬車や自動車が通れる道となりました。

江戸時代の街道図(門馬近辺)

◆里程標

田代バス停脇の里程標

岩手県北バス田代バス停の脇にある県道時代の石の里程標。

里程標は現代の道路標識や江戸時代の一里塚に似ていて、道路の距離を示す石碑です。

現在の国道106号が県道から国道に変更になったのが昭和40(1965)年なので、それまでは現役で使われていた当時の道路標識です。

場所:宮古市区界第1地割

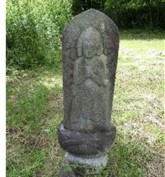

◆松草の馬頭観音

馬頭観音牛馬、 特に死馬を供養するためや、街道の安全を祈願して建立された碑とされています。牛馬は江戸時代の交通・流通に欠かせなかった手段で、市内には多くの馬頭観音が現存しています。

松草の馬頭観音碑は3面になっており、慶応3(1867)年の銘があります。

この地が交通の要所であったことを物語っています。

場所:宮古市区界第4地割

県道171号付近

◆大峠の難所

平津戸地区の東側に位置する峠です。宮古街道随一の難所とされ、文政10(1827)年の改修で建てられた石碑が現存(川内地区の流月院の境内に移設)しています。峠の東側には藩政時代の上田通と宮古通の境がありました。宮古街道は山越えの道で、その後の県道は川沿いに整備されたが、馬車が転落するなど難所に変わりはありませんでした。

場所:宮古市川内第4地割25(流月院)

◆区界峠

江戸時代に宮古から盛岡までの街道が整備されていきました。宮古は南部藩の主要港として使われ、江戸の廻船問屋との交易のほか、海産物を盛岡へ納めていたりもしました。

宮古から盛岡までの街道で最後の大きな峠が、標高751mの区界峠でした。盛岡側の簗川一里塚へ向かう街道が昔のたたずまいのまま残されています。

場所:宮古市区界第2地割

(注意)こちらの写真は区界峠の入口より10分ほど進んだ場所の写真となります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化課

〒027-0097

岩手県宮古市崎山1-16-1

電話番号:0193‐65-7526

更新日:2026年01月16日