門馬区域の地質

門馬区域の地質

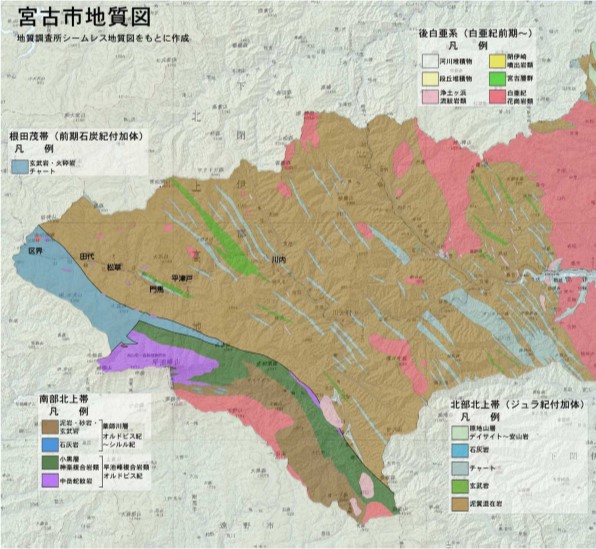

北上山地は岩石の種類やできた時代によって「北部北上帯」、「根田茂帯」、「南部北上帯」の3ブロックに分けられます。門馬区域はこの3つのブロックが接する地域で、非常に複雑な地質構造となっています。

また、北上山地の特徴である「準平原」は、中生代白亜紀から新生代第三紀までの長期にわたる侵食を受けて形成されました。平坦化の過程で周囲の岩石より侵食に強い部分が小高い山として残りました。これを残丘(モナドノック)といい、早池峰山や兜明神岳がその例です。その後、日本列島が大陸から分離し、現在の配置になる頃には太平洋プレートの影響を受けて南北を軸とする褶曲構造や断層が生じ、背斜(盛り上がり)にあたる北上山地では新生代第四紀に隆起が加速しました。隆起は現在も継続しており、これは東西方向に流れる閉伊川上流の尾根付近は下方侵食が進まず、かつての平坦面が残っていることから分かります。

その後の氷河期には北上山地の広範囲に高山帯が拡がっていたとされ、寒冷な気候により地中の水が凍ったり融けたりすることで浸食を受けたなだらかな地形や地すべりを特徴とする周氷河地形が形成されます。おなじ門馬地域でも松草より上流側には周氷河地形、下流側には閉伊川の下方侵食でできた河食地形の要素が見られます。

(注意)門馬区域にみられるハナヒョウタンボクやアカエゾマツ(自生南限地)は氷河期の残存植物とされています。

(資料:「門馬地域の地質・地形的特徴とその形成」 講師:柳澤忠昭)

宮古市北上山地民俗資料館主催「地域の魅力再発見・門馬地域編」

令和6年7月13日開催 より

門馬区域の地質図

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化課

〒027-0097

岩手県宮古市崎山1-16-1

電話番号:0193‐65-7526

更新日:2026年01月16日