木の博物館/分館1号 不伐の森

概要

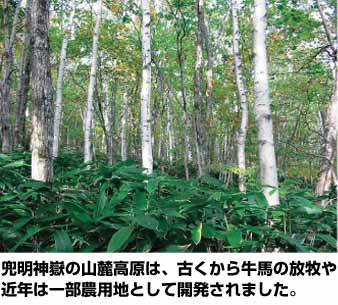

兜明神嶽(1,005メートル)山麓の区界高原には、かつてシラカンバの美林が存在していました。しかし、今ではカンバ林内には種々な天然生の広葉樹類が混交しつつ、発達しています。これらの林は次第にミズナラやイタヤカエデを主とした様相へと遷移しつつあり、その途中の姿をルートの周辺で観察できます。

シラカンバ(Betula platyphylla var.japonica)林

シラカンバは落葉中高木、樹皮は粉白色で薄く剥げます。側脈は5〜8本とダケカンバより少ないのが識別点です。陽性で山火事跡地や沼沢地等に先がけて侵入します。林を毎木調査してみると、高木階ではシラカンバが圧倒的に多いのですが、亜高木階はミズナラが優占、次いでイタヤカエデ、アズキナシ、シナノキが見られ、かつての原生林の様相を推察できます。

ダケカンバ(Betula ermanii)林

ダケカンバは落葉高木で、樹皮は灰褐色、薄く剥げ、1年生枝には腺点密生させ、側脈は7〜11本とシラカンバより多いのが特徴です。林を毎木調査してみると、高木はダケカンバが圧倒的に多く、亜高木階にはハウチワカエデ、イタヤカエデ、アオダモなど多く、今後の遷移の方向がうかがえます。

ミズナラ(Quercus crispula)林

ミズナラは落葉高木、樹皮は不規則に縦に裂け、葉は枝先に集まり葉柄は短い。林を毎木調査してみると、高木階にはミズナラが優占し、次いでダケカンバがみられ、亜高木階にはオオカメノキなどが、低木階にはミズナラが多く、やがてミズナラ林へ移るものとみられます。

トチノキ( Aesculus turbinata)、サワグルミ(Pterocar-ya rhoifolia)林

旧田代牧場から兜明神岳に至る途中のゲート付近の沢筋低地に、トチノキ、サワグルミを主とした湿性林がみられ、環境によって樹種構成が異なることがわかります。これらの地域は県指定の「自然環境保全地域」でもあり、今後森に手をつけないで遷移を長期にわたって観察する場として、本分館を設定しています。

位置図

お問い合わせ

川井総合事務所

電話: 0193-76-2111ファクス: 0193-76-2042

この記事に関するお問い合わせ先

川井総合事務所

〒028-2302

岩手県宮古市川井2-186-1

電話番号:0193‐76-2111

更新日:2024年12月23日