木の博物館/分館3号 水源の森

概要

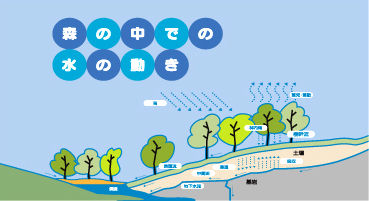

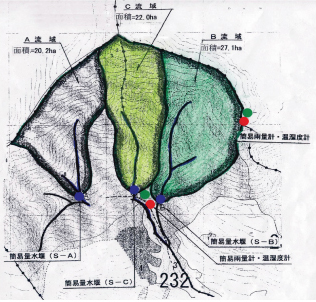

森は緑のダムとも言われ、永年森が培った落葉層や土壌による洪水軽減、渇水緩和、水質保全などの水保全の働きは高いとされます。また、落葉の被覆と根系の緊縛力による土壌侵食防止や土砂流出・表層崩壊抑止などの土保全の働きも知られています。もちろん、これらの働きには当然限界があり、過大な評価は避けなければなりません。森はその林況や取り扱い方によって、水土保全の働きにかなりの影響を与えることも明らかです。この分館では、おもに森の有する水源かん養のメカニズムを観察し計量を試みる場となっています。水源地域にある広葉樹林に覆われた対象地内にA、B、Cの三つの小試験流域を設定し、木製の量水堰で水位・水質を継続的に観測しています。水位データから流量を計算し、流域降水量から流出率が求められます。測器を用いて渓流水の水温、濁度、電気伝導度(EC)、水素イオン濃度(pH)などを随時測定しています。また、近くの場所では気温、雨量、蒸発量や最深積雪を観測するとともに、ブナやカラマツの林分において、林内雨量や樹幹流下量の観測も行っています。

これまで3ヵ年間、三試験流域においては無処理のまま比較観測し、相互の流域間の水文特性の把握に努めています。比較観測データがそろい次第、一流域を無処理のまま基準とし他の2流域は、皆伐樹種更改、択伐複層林造成などの施業を行って、流況へ及ぼす影響を明らかにしたいと考えています。これまでの観測結果から、流域の形状や地形の変化が反映し、流況に若干の差異が見られること、樹幹流下の観測や水特性の違いから、カラマツに比べてブナが明らかに多量であること、流水の酸度(pH)に有意な差が見られています。

関連施設

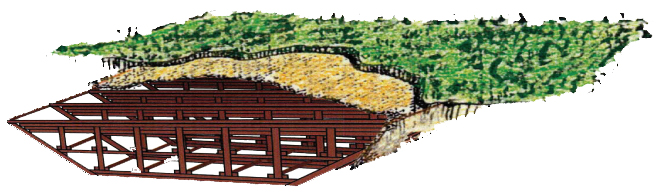

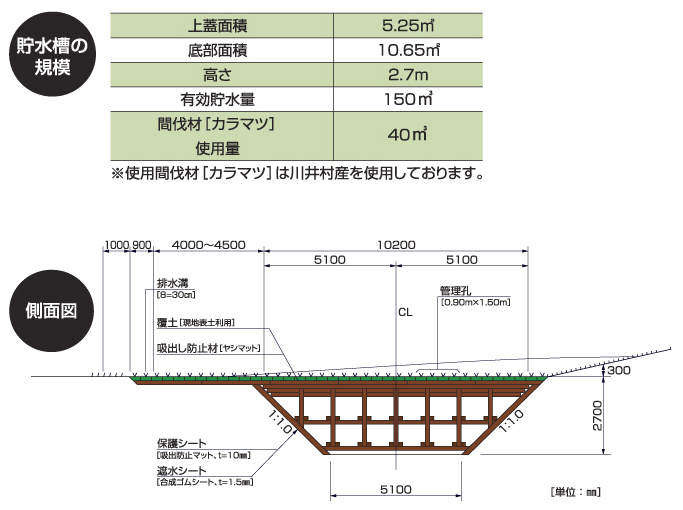

森には高い水源かん養機能があることはよく知られています。しかし、それには自ずと限界があり、これを補完するためにところによって土木的構造物が必要となります。この構造物もその一つであり、渓流の流水の一部を、地下施設に貯留・流出させるものです。この構造物は、活用が望まれているカラマツ間伐材で、地下に簡易ダムを造り、蓄えた水を山火事防止や農業用等に利用することを目的としています。完成後には、構造物は完全に地下へ潜り、その表面は有蓋覆土するので、湿原状のビオトープが自然に形成されます。主材料は、村有林から伐り出したカラマツ間伐材で、丸太の中央直径15〜20センチメートル、長さは2メートルと4メートルです。これを鉄製かすがいで固定し、外周を遮水シートで包んでいます。構造物の上載荷重は計算上6トンで、同程度の給水車の走行に耐えられます。

位置図

お問い合わせ

川井総合事務所

電話: 0193-76-2111ファクス: 0193-76-2042

この記事に関するお問い合わせ先

川井総合事務所

〒028-2302

岩手県宮古市川井2-186-1

電話番号:0193‐76-2111

更新日:2024年12月23日