木の博物館/分館5号 ハイマツ大群落

概要

早池峰山(1,917メートル)は、北上高地の最高峰で、山体は主に蛇紋岩、橄欖岩等で構成され、それが侵食された残丘です。その斜面の1,300メートル付近からハイマツ群落が出現します。ハイマツ(Pinus pumila)は常緑低木で樹皮は暗褐色、葉は5葉束生、幹は分枝し地を這います。樹高は普通1〜2メートル、樹幹は柔軟で風雪により折れることは少なく、強風による積雪の浅いところでは低く、さらに強い風衝地ではハイマツが消え、ガンコウラン、コケモモなどの風衝地植生が出現します。また草本植生もハイマツの陰に生育しています。分布は北海道、本州、千島、樺太、シベリア等です。

森林帯の寸づまり現象とハイマツ

小田越登山口一合目1,350メートル付近で森林帯が切れ岩塊の累積地が現れます。これは、氷期の寒冷気候による凍結、融解で基盤岩体が破壊され、上部から岩塊が崩落し森林限界が押し下げられ、そこを埋めるようにハイマツが下がったと考えられています。五合目の御金蔵岩から1,800メートル付近までの緩斜面は冬期の烈風と少雪のため、地面を低く這ったハイマツが草原状に広がっています。8月頃にはホシガラスがハイマツの球果を破砕し、採食した跡が道端や岩上に見られ、その中に食べ残した種子もみられます。ホシガラスの採食行動が種子散布に役立っていることがわかります。

ハイマツの繁殖戦略

ハイマツの繁殖は種子繁殖と、枝が地面に接したところから根が出て繁殖し、やがて独立した個体になる伏条更新しており、そのようすが観察されます。

ハイマツと草本植物の姿

烈風と少雪・寒冷に耐えて生きるハイマツの陰にサマニヨモギ、ハヤチネウスユキソウ、チシマフウロなどがみられ、生育期にはハイマツの陰に、結実期にはハイマツの上に繁殖器官を出しています。

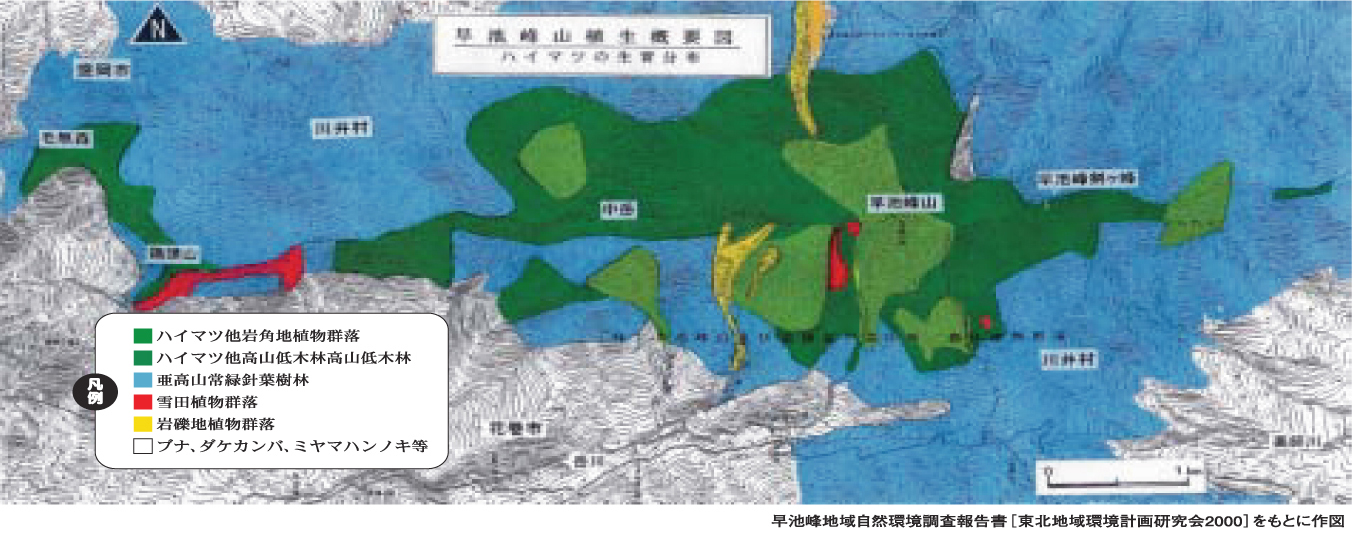

位置図

お問い合わせ

川井総合事務所

電話: 0193-76-2111ファクス: 0193-76-2042

この記事に関するお問い合わせ先

川井総合事務所

〒028-2302

岩手県宮古市川井2-186-1

電話番号:0193‐76-2111

更新日:2024年12月23日