木の博物館/分館13号 イチイの森

概要

イチイの特性と分布

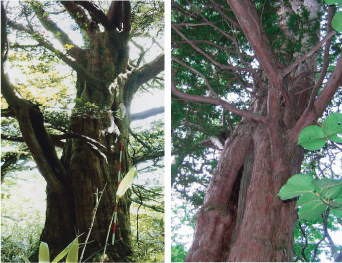

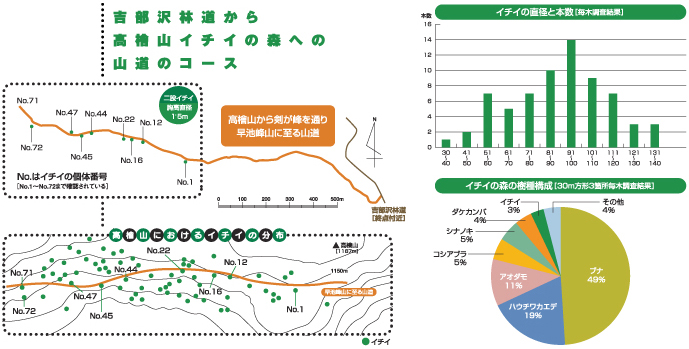

早池峰山高檜山(1,167メートル)付近に、イチイ(Taxuscuspidata)の天然樹が散生しています。イチイは常緑高木、樹皮は赤褐色、1年生枝緑色無毛、葉は水平方向に2列で柔らかく、雌雄異株です。日本全国にみられますが、北海道に多く、樺太、シベリヤ、旧満州にも分布するとされ、建築材、細工物、家具に使われています。植物化石からみて、イチイは氷河期に大陸から渡ってきた古い植物であるといわれています。自然の山中に大木が集団として残っている例は少なく、貴重です。県内では遠野市、岩泉町安家森周辺にも存在します。

イチイ巨木林の不思議

吉部沢林道から高檜山を通り早池峰山にいたる登山路に入り、進んでいくと入口からほぼ0.8キロメートルの地点に最初のイチイが出現します。更に進むと、奥にこの森で最も巨大なイチイに出会います。この森の主とも言え、胸高直径150センチメートルで県内では2位にランクされています。確認できた72本について、毎木調査の結果、平均胸高直径93.3センチメートル、平均樹高9.4メートルでした。樹高と直径の関係はほとんどみられず、樹高は10メートル程度で頭打ちになっていて、肥大成長に養分が使われているようです。ほとんどの樹幹内部は腐朽して空洞になっています。

イチイ稚樹が伸びない不思議

稚樹の分布を調べてみると、母樹から離れたブナ、ダケカンバ等の高い樹木の下にみられ、イチイの下にはほとんどみられません。これはイチイの実を食べた鳥が他の樹木に止まって糞による散布をしたと考えられます。鳥によっては目印になる樹木の下に実を貯める習性があり、それが発芽したという観察例があります。稚樹の多くは丈が20〜30センチメートル程度で、それ以上に成長した後継樹はみあたりません。稚樹の先端を見ると動物に噛み切られたような痕跡があり、イチイの幹から芽を出した枝が高さ2メートル前後にバリカンで刈り取られたように食害を受けており、これはカモシカによるものと思われます。かつてイチイが大木に育った頃は、カモシカの天敵としてニホンオオカミがこの地で活動していたのではと推測されるところです。

お問い合わせ

川井総合事務所

電話: 0193-76-2111 ファクス: 0193-76-2042

この記事に関するお問い合わせ先

川井総合事務所

〒028-2302

岩手県宮古市川井2-186-1

電話番号:0193‐76-2111

更新日:2024年12月23日